- 1967年の3月18日、岡山市内の交差点に初めて設置された。発明したのは民間の発明家

- 2019年、Googleのトップ画面に点字ブロックの日が紹介される

- 「点字ブロックの日」をきっかけに広報・SNSで発信するには

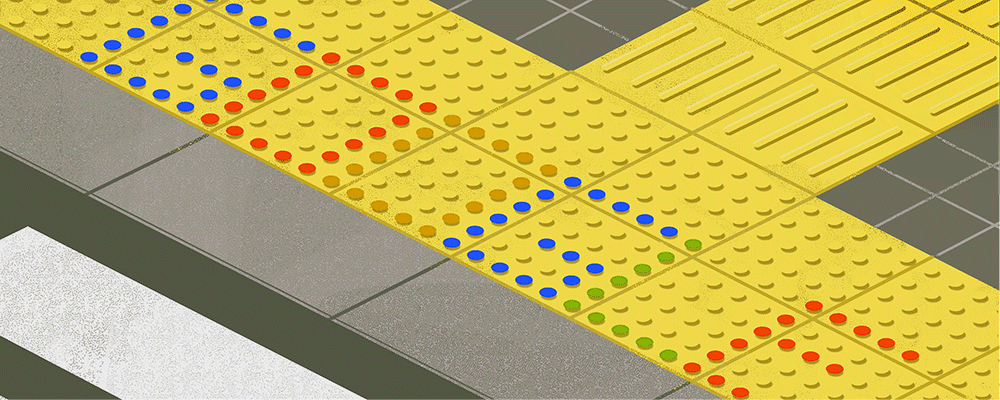

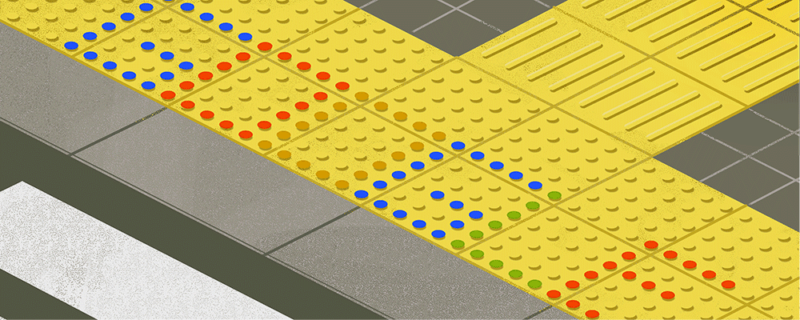

点字ブロックは日本発祥

岡山市で旅館を営んでいた三宅精一さん(1926~1982)が考案しました。

三宅氏は1962年ごろ、白杖を持った人が車道を横断するところに遭遇します。横を車が勢いよく走り去るのを見て、視覚障害を持つ人が1人で安全に外を歩けるような仕組みはないかと考え始めました。

愛犬家だった三宅氏は、犬好きつながりで岩橋英行氏と知り合いました。岩橋氏は視覚障害者団体「日本ライトハウス」の理事長でした。家族ぐるみの交流を通じ、視覚障害への理解を深めます。

突起があるものに触れれば見えなくても分かると聞き、建設会社に勤めていた経験のある三宅さんの弟・三郎さんの協力を得、コンクリート片の突起を49個並べた正方形のブロックを作りました。

点字を並べたように見えるので「点字ブロック」と名付け、自宅に「安全交通試験研究センター」を設立。私財を投じて普及に努めました。

画像出所:Phronimoi – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメインhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59091071

1967年3月18日、県立岡山盲学校に近い国道2号の横断歩道に初の点字ブロックが敷設されました。建設省岡山国道工事事務所(当時)と交渉し、230枚を寄贈したそうです。当時の新聞記事には「これで安心」と取り上げられていました。

70年代になると鉄道会社が採用し、全国に広がりました。突起の数はその後36個に変更され、2001年にはJIS規格で形状を規定しました。

2022年時点で150カ国以上に普及しています。なお、正式名称は「視覚障害者誘導用ブロック」です。

参考:三宅三郎「財団の歩み」一般財団法人安全交通試験研究センター

http://www.tsrc.or.jp/anzen/history/

高田祐樹「発明から55年、点字ブロックは岡山で生まれた」『産経新聞』(2022年3月13日付)

https://www.sankei.com/article/20220313-5VRSR46WPFM2DPRQB2IYZ3JHXE

Googleが三宅氏を讃える

普及のおかげで当たり前の景色になってしまい、日本発祥であることは忘れられていたかもしれません。点字ブロックが近年脚光を浴びたのは2019年3月18日。Google 検索のトップ画面Google Doodleに、点字ブロックと「Google」の文字をあしらったアニメーションが表示されたのです。

画像出所:Google.(2019) Celebrating Seiichi Miyake.

日本だけでなく欧米やオーストラリアなどのGoogleでも紹介されました。

「点字ブロックの日」を広報に活用

SNSでの投稿案

地元の「発祥の地」を紹介

点字ブロック発祥の地・岡山市では、毎年3月18日前後に点字ブロックなどの啓発活動が行われています。これにちなみ、地元の「◯◯発祥の地」をアピールするのはいかがでしょうか。

地方だと少ない……とお思いかもしれません。何も「日本初」にこだわらなくていいのです。例えば「佐藤姓発祥の地」を標榜する栃木県佐野市は「佐藤の日」(3月10日)にイベントを開催しています。

他にも例えばこちら。「床屋発祥の地」とされる山口県下関市では、毎年「毛髪供養祭」が行われているそうです。

画像出所:NHK「髪の毛に感謝 毛髪供養祭『床屋発祥の地』山口 下関で」(2024年11月12日付)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241112/k10014636201000.html

自社所在地の自治体のウェブサイトや地元紙を調べてみましょう。意外な「◯◯の発祥」が分かるかもしれませんよ。

バリアフリー・ユニバーサルデザインを紹介

自社のオフィスや工場、店舗などでバリアフリー対応、ユニバーサルデザイン化しているところはありませんか? 視覚障害者向けに限らず、例えばベビーカーのお客さま向けに工夫している点など、誰にとっても使いやすくなるよう配慮している点を発信してみましょう。

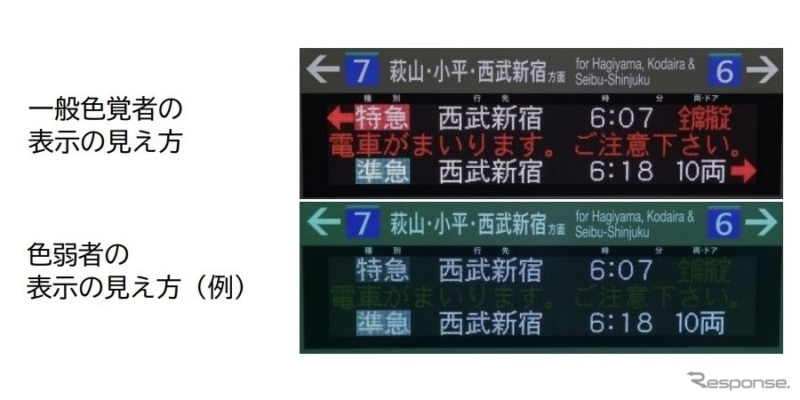

例えば西武鉄道は、案内表示器の色合いを変更しました。色の識別が難しい人たちのためにカラーユニバーサルデザイン化したのです。

参考:レスポンス編集部「赤は見えにくい…西武鉄道が列車案内表示器をカラーユニバーサルデザイン対応」『レスポンス』(2024年10月13日)

対応済みの製品・サービスでも、改めて注目してもらえるかもしれませんよ。

広報活動への展開案

「点字ブロック」改良プロジェクト

点字ブロックは床面に突起をつけるため、高齢者など足腰の弱い人がつまずいてしまったり、車いすの走行の障壁になったり、雨や雪の日に滑りやすくなったりする課題も確かにあります。

しかし、視覚障害者は誘導なしに一人で安全に通行することが極めて困難です。

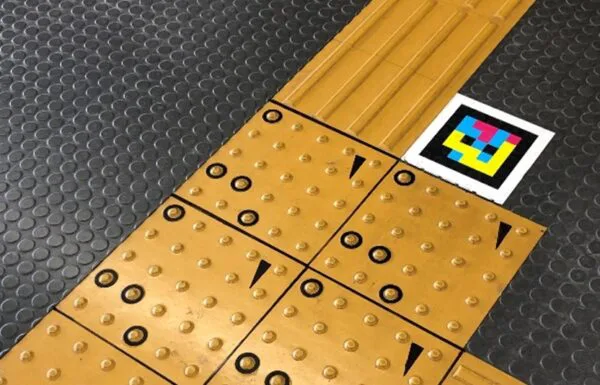

そこで、車いすの車輪幅に合わせて点字ブロックを撤去したり、スマートフォンを活用してより便利に利用できるようにしたりするなど工夫が重ねられています。例えば、点字ブロックの突起の周りにつけられた丸と三角をスマートフォンのカメラで読み取ると周囲の情報を音声で伝えてくれるアプリも登場しています。

さまざまな人が生活しやすい環境を作るには、当事者が意見を交わす場が不可欠。点字ブロックは1967年時点で革新的なアイデアだったとしても、今生きている人にとって完璧だとは限りません。自社の周辺、例えば目の前の交差点だけでも、よく利用する人を巻き込んで改良する場を設けてはいかがでしょうか。公共性が高いため、メディアに取り上げられる可能性は高いこと請け合いです。

まずは、目の前の道路の管理者が誰なのか把握すると良いですよ。市道なら市、県道なら県の土木事務所、国道なら国交省の地方整備局です。

参考:日本視覚障害者団体連合「点字ブロックについて」

http://nichimou.org/impaired-vision/barrier-free/induction-block/

山本旭彦「点字ブロックがより便利に!『コード化点字ブロック』と『コード認識アプリ』」『メノコトbyわかさ生活』

どう広報すればいいか分からないときはご相談を

お伝えした事例を参考に広報PR施策を考えてみてください。プレスリリースや広報施策はUNICLAにご相談ください。お待ちしています!