- 「幸せの国」で知られるブータンの国王が提唱し、2012年の国連総会で決議

- 日本の「国民幸福度ランキング」は143カ国中51位

- 「世界幸福デー」をきっかけに広報・SNS施策に展開するには

幸せの国から世界へ

3月20日は国連の定めた「国際幸福デー(International Day of Happiness)」です。提唱したのは「幸せの国」で知られるブータンのワンチュク第5代国王。2012年7月12日に制定され、2013年から取り組まれています。

ワンチュク第5代国王。画像出所:ウィキメディア・コモンズ

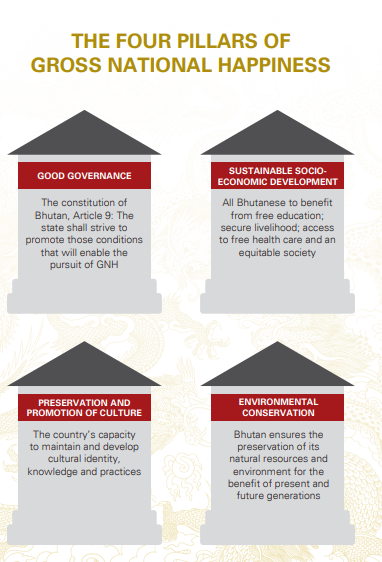

ブータンでは、1970年代から「国民総幸福量(GNH:Gross National Happiness)」の概念が導入されています。当時のワンチュク第4代国王は、GDP(国内総生産)のような指標では国民の幸福や社会の健全度は測れないと考え、GNHを取り入れました。

良い統治(ガバナンス)・持続可能で公平な社会経済の発展・文化の保護と推進・環境保護の四つの柱のもと、さまざまな分野で国民の幸福実現を目指しています。これらは単なる理念ではなく、国勢調査をもとに指標を設けています。政策立案組織もあり、政策がGNHの概念に沿っているか評価・判定を行っています。

参考:GNH Centre of Bhutan.History of GNH

ワンチュク第5代国王は、ブータンでの実践を世界に広めようと提案しました。国連ではこれを受け、人間にとって基本的な願望である幸福の実現を公共政策の目的とし、福祉・ウェルビーイング(健やかな状態)を実現する経済成長を提唱しています。

日本の幸福度は

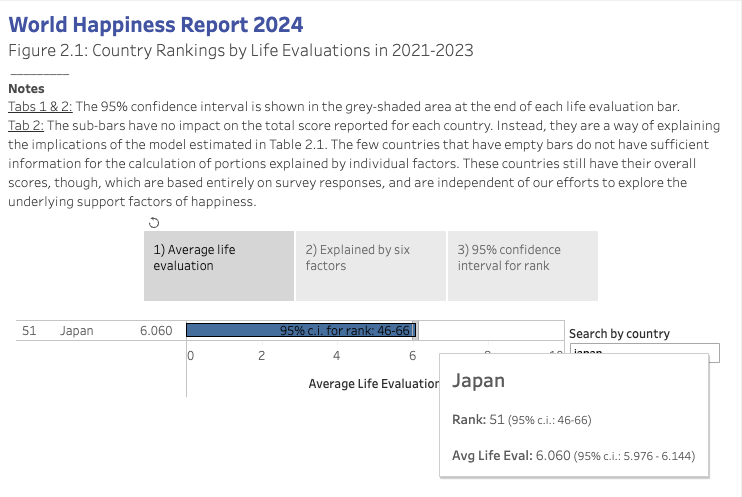

国際的な研究団体「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」(SDSN)は、健康寿命や社会的支援、人生の自由度、他社への寛容さ、国への信頼度の6項目を数値化して分析し、幸福度をランキング化しています。2021〜2023年をまとめたランキングで日本は51位でした。

画像出所:Sustainable Development Solutions Network(SDSN)

「幸福」の指標は他にもあります。2006年、英国の財団が提唱した「地球幸福度指数(HPI)」は、環境資源を効率よく使いながら持続可能で幸せな生活を送れるかの観点で国別ランキングを作成しています。

画像出所:HAPPY PLANET INDEX

2021年の調査で日本は49位。GNHの上位はフィンランドやデンマーク、アイスランドなどこの手の調査の常連である北欧ですが、HPIではバヌアツやエルサルバドル、コスタリカなどがランクインしているのが特徴です。

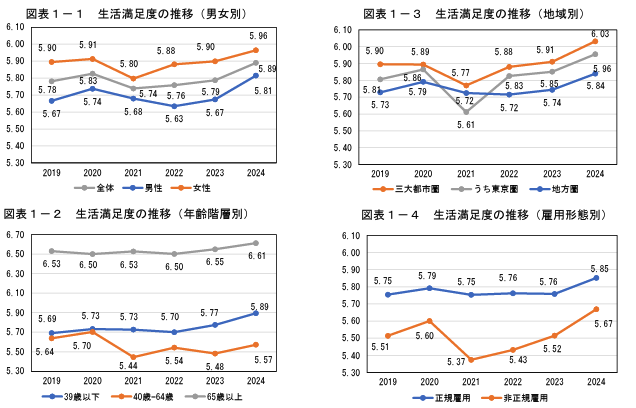

また、日本政府も「満足度・生活の質に関する調査」を2019年2月に開始しました。生活に満足しているか、仕事・家庭の状況、安全、楽しさなど13分野を0~10点で自己申告したスコアで示しています。

画像出所:内閣府『満足度・生活の質に関する調査報告書2024〜我が国のWell-beingの動向〜(概要)』p.3

https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/manzoku/pdf/summary24.pdf

2024年は調査開始以来で最高水準でした。コロナ禍で落ち込んだ数値が回復したことなどが影響しているようです。

広報に必要な工夫

SNSでの投稿案

だれもが関係する話題なので、SNSで問いかけやすいテーマではないでしょうか。ただし、上で紹介したように、幸せの測り方はさまざま。自分は幸せでも他の人はそうではなかった……ということもままあります。押し付けにならないよう配慮しながら発信してみましょう。

幸せを感じたこと

中の人の主観で「最近幸せに感じたこと」を紹介してみましょう。「困ったときに助けてもらった」「食べると幸せになるもの」「家族やペットが楽しそう」「自分の推しが活躍」などいろいろ投稿できそうですね。フォロワーの共感を呼び、エンゲージメントを高める効果も期待できます。

自社の幸せポイント

企業の公式アカウントとしては、自社で働いていて幸せだと思ったことを主観で紹介してもいいかもしれません。例えば「社員食堂のメニューが好き」「自己研鑽のための費用や休みが認められている」など個人的な思いのほか、「長年地域の人に愛されており、求められている」などブランドにかかわる内容でも良いでしょう。ポイントは盛らず、正直に記すこと。社員が幸せに働いている企業だとさりげなく分かってもらえますよ。実際の社員の声を引用すれば、より説得力が増します。

広報に必要な工夫

自社の商品やサービスを使ってもらうと、ユーザーにどんな幸せを届けることができるかを紹介してみましょう。自社の事業は人々の幸せにどう資するのか改めて考えることにつながり、広報活動の方向性がより明確になります。数値やデータも交えると客観性と信頼性が高まります。

商品・サービスが提供する「幸せ」

ポイントは「幸せ」を具体的に示すこと。抽象的な言葉だけでは伝わりません。例えば「机の上がすぐ散らかってしまいプチストレスだったけど、この商品のおかげでスッキリ整理できて仕事の効率が上がった」といったような表現です。小さなことですが、幸せを提供できているといえるでしょう。

「お客さまの声」の中で、自社が提供した幸せと言えるものがあれば紹介してはいかがでしょうか。実際のユーザー体験を写真や動画で具体的にイメージを伝えることができます。

開発者や創業者の目指した「幸せ」

開発者の思いや企業の理念を紹介してみましょう。企業のストーリーを語ることで、ブランドの人間味を伝え、消費者との感情的なつながりを構築できます。

例えば食品会社はどんな幸せを追求しているでしょうか。おいしくても毎日同じだと飽きてしまいます。かといって毎日3食違うメニューを一から手作りするのはとても大変。おいしくていろいろなメニューを手軽に食べられたら、作る人も食べる人もみんな満足(幸せ)ですね。

日清食品は、創業者・安藤百福の四つの言葉を柱に「『新たな食の創造』で世界の課題をスピーディに解決し、人類をもっと健康に、もっとHAPPYにしていきます」と掲げています。まさに「幸せ」の追求です。

参考:日清食品「フィロソフィー」

https://www.nissin.com/jp/company/philosophy

「幸せ」は普遍的でありつつ、同時に個人的です。自社の提供する「幸せ」を具体的かつ共感できる形で伝えることが、効果的な広報活動につながるでしょう。